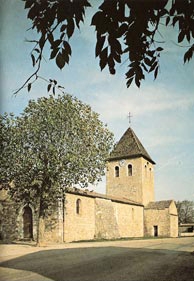

L’église romane de Saint-Maurice-de-Gourdans date du XIIème siècle. Elle a été inaugurée approximativement en 1111.

Comme toutes les églises du Haut Moyen Âge, elle a été construite en forme de Croix, mais la branche verticale de la croix, qui constitue la nef, est plus longue qu’habituellement, formant ainsi un long « tunnel » qui s’achève à la croisée du transept (le bras horizontal de la croix). Ceci est très certainement dû à deux agrandissements successifs se situant, pour le premier, entre le XIIèmeet le XVème siècle et, pour le deuxième, au début du XIXème siècle.

Comme toutes les églises du Haut Moyen Âge, elle a été construite en forme de Croix, mais la branche verticale de la croix, qui constitue la nef, est plus longue qu’habituellement, formant ainsi un long « tunnel » qui s’achève à la croisée du transept (le bras horizontal de la croix). Ceci est très certainement dû à deux agrandissements successifs se situant, pour le premier, entre le XIIèmeet le XVème siècle et, pour le deuxième, au début du XIXème siècle.

D’ailleurs, en regardant attentivement le mur sud de l’église, le long de la route, il est facile de déceler ces deux ajoutures, car les constructeurs ont laissé en place les pierres blanches appareillées de la façade primitive ; ils ont simplement juxtaposé la partie plus neuve.

Le 2ème agrandissement eut lieu en 1820 . L’allongement de six mètres du côté de l’entrée fut réalisé, avec élévation du niveau du sol. Mais l’humidité constante et la démolition de la seconde façade avaient ébranlé le vieil édifice. Alors que des lézardes inquiétantes zébraient la voûte romane, les paroissiens prirent, vers 1830, l’initiative de construire un énorme contrefort, qui dépare encore aujourd’hui la façade latérale sud et qui sépare la partie ancienne de la construction moderne.

La clarté de l’édifice provient des pierres dorées et des gros galets bruns ou blancs, tirés du lit de la rivière d’Ain, qui constituent les murs extérieurs.

La clarté de l’édifice provient des pierres dorées et des gros galets bruns ou blancs, tirés du lit de la rivière d’Ain, qui constituent les murs extérieurs.

Sur la façade principale, refaite au XIXèmesiècle, le portail , surmonté d’un œil de bœuf , est soigneusement construit en pierres blanches. Au dessus de deux corbeaux très simples, qui ne portent ni linteau, ni tympan, le portail est en plein cintre, avec une archivolte à deux rouleaux, dont le second est décoré de palmettes, qui continuent de part et d’autre sur les fragments horizontaux qui calent l’ensemble.

Le clocher carré, sur la croisée du transept, a été décapité à la Révolution et reconstruit au XIXème siècle. Il ne retrouva une cloche qu’en 1818. Avec sa haute pyramide de tuiles sombres, il s’intègre assez harmonieusement dans l’ensemble de l’édifice roman primitif.

Un chœur voûté en cul-de-four est flanqué, sur le transept, de deux absidioles arrondies et aveugles ; celle du nord est encastrée dans la sacristie construite très postérieurement. L’abside centrale n’avait primitivement que deux ouvertures, légèrement cintrées de pierres blanches. Au siècle dernier probablement, pour assurer un peu plus de lumière, on ouvrit une fenêtre au centre, sans se donner la peine de lui faire un entourage.

La toiture de tuiles rondes est soutenue par un bandeau, que porte toute une série de modillons. La plupart n’ont pas survécu aux restaurations et aux intempéries : il en reste un ou deux, en forme de tête, dont le visage rugueux semble plein d’ironie pour dévisager le visiteur qui le découvre, caché sous le tailloir. Ceux de l’abside sud ne sont que des moellons carrés qui n’ont pas dû inspirer le sculpteur, ou que des aménagements récents ont remis sommairement en place.

A la clarté lumineuse qui fait chanter les pierres dorées des murs extérieurs, succède l’ombre d’une nef basse et trapue, s’ouvrant sur un chœur arrondi dont les vitraux modernes distillent une lumière rare.

Les premiers mètres de la basse nef, crûment éclairés, dominent l’ensemble. Au-delà des escaliers commence la seconde nef séparée par un doubleau de briques. Les murs sont sobrement décorés d’arcatures de style roman, appareillés avec soin, par l’intermédiaire de tailloirs composés de deux rangs de pierres plates, sans aucune sculpture.

La nef

Plus en avant, au-delà d’un doubleau de calcaire bleu, se trouve la nef primitive. Elle est divisée en trois séries d’arcades jumelées qui retombent sur des colonnettes dont les chapiteaux sont pleins de verve et de fantaisie. Quatre sont presque identiques : entre deux feuilles d’eau, un fût bagué s’épanouit en branches qui se terminent en volutes aux angles du tailloir. Le premier chapiteau à droite représente un petit animal à trois têtes qui surgit entre des feuilles d’acanthe les yeux marqués nettement au trépan : la tête de gauche, maussade, ressemble à une tête humaine ; celle de droite rit franchement ; quant à la figure centrale, c’est celle d’un félin qui évoque nos chats familiers.

Plus en avant, au-delà d’un doubleau de calcaire bleu, se trouve la nef primitive. Elle est divisée en trois séries d’arcades jumelées qui retombent sur des colonnettes dont les chapiteaux sont pleins de verve et de fantaisie. Quatre sont presque identiques : entre deux feuilles d’eau, un fût bagué s’épanouit en branches qui se terminent en volutes aux angles du tailloir. Le premier chapiteau à droite représente un petit animal à trois têtes qui surgit entre des feuilles d’acanthe les yeux marqués nettement au trépan : la tête de gauche, maussade, ressemble à une tête humaine ; celle de droite rit franchement ; quant à la figure centrale, c’est celle d’un félin qui évoque nos chats familiers.

Le transept

L’arc triomphal est décoré d’un Christ ancien, probablement du XVIIèmesiècle, soutenu par un élégant fer forgé. La croisée du transept est voûtée sur trompes, très simple. Les deux bras du transept s’ouvrent à l’orient par deux absides en cul-de-four, dont le sol surélevé supporte deux petits autels. Celui de gauche abrite une magnifique cuve baptismale, datée de 1538, mais d’esprit encore très gothique, qui n’était pas primitivement dans l’église.

Le chœur

L’abside s’ouvre directement sur la croisée du transept, sans avant-chœur. La conque absidiale retombe sur cinq arcades que rythment quatre paires de colonnettes. Certaines sont en très mauvais état. La fenêtre centrale n’existait pas jadis, les deux colonnes qui l’encadrent n’ont jamais eu de chapiteaux ouvragés . Les autres sont nervurés, avec des feuilles plates à peine retournées, affadies par des badigeons successifs qui leur ont fait perdre la plus grande partie de leur relief. Deux chapiteaux seulement sont travaillés avec beaucoup de goût. Le premier se trouve à droite, à la retombée du grand arc doubleau qui sépare l’abside du carré du transept : un aigle, aux grandes ailes déployées sur deux faces, enserre entre ses pattes un petit animal qu’il vient d’enlever, avec beaucoup de réalisme. Le second se trouve presque au centre : deux quadrupèdes, avec des becs d’oiseaux de proie, dont la queue se replie sur le flanc et se termine par un petit motif devenu indistinct, s’opposent avec violence.

L’abside s’ouvre directement sur la croisée du transept, sans avant-chœur. La conque absidiale retombe sur cinq arcades que rythment quatre paires de colonnettes. Certaines sont en très mauvais état. La fenêtre centrale n’existait pas jadis, les deux colonnes qui l’encadrent n’ont jamais eu de chapiteaux ouvragés . Les autres sont nervurés, avec des feuilles plates à peine retournées, affadies par des badigeons successifs qui leur ont fait perdre la plus grande partie de leur relief. Deux chapiteaux seulement sont travaillés avec beaucoup de goût. Le premier se trouve à droite, à la retombée du grand arc doubleau qui sépare l’abside du carré du transept : un aigle, aux grandes ailes déployées sur deux faces, enserre entre ses pattes un petit animal qu’il vient d’enlever, avec beaucoup de réalisme. Le second se trouve presque au centre : deux quadrupèdes, avec des becs d’oiseaux de proie, dont la queue se replie sur le flanc et se termine par un petit motif devenu indistinct, s’opposent avec violence.

Les absidioles renferment deux statues : à droite, un beau Saint-Maurice, en bois doré, du XVIIème siècle ; à gauche, une vierge à l’enfant plus tardive et aussi plus discrète.

Les absidioles renferment deux statues : à droite, un beau Saint-Maurice, en bois doré, du XVIIème siècle ; à gauche, une vierge à l’enfant plus tardive et aussi plus discrète.

L’église comporte aussi quelques pierres tombales : l’une est à l’entrée, à droite ; l’autre, sous le baptistère et, malheureusement, en partie cachée par lui, est une belle pierre funéraire armoriée.

C’est en 1959, alors que l’on renforçait la voûte de l’église que l’on découvrit des dessins dissimulés sous un enduit. Remarquablement conservées grâce à cette couche protectrice, apparurent les fresques de l’église .

A l’origine de nos fresques, la « bible des pauvres »

Nous ne possédons malheureusement aucun document ancien sur cette décoration picturale remarquable. Nous pouvons seulement en expliquer l’origine. Dans la fameuse église abbatiale de la Chaise-Dieu, de magnifiques tapisseries flamandes sont suspendues au-dessus des stalles du chœur. Elles ont été commandées entre 1501 et 1518, et exposées le 17 avril 1518. Or elles présentent avec nos fresques une parenté étonnante, même si elles ont en plus la luxuriance et l’éclat des couleurs. Elles ont en fait une origine commune. Pour pallier la rareté des manuscrits de la Bible, les moines pauvres et surtout les dominicains prirent l’habitude de ne retenir que les principales scènes de l’Evangile et de les illustrer, pour en favoriser la compréhension, à une époque où les illettrés étaient très nombreux. Ainsi naquit la « Bible des pauvres » qui connut un succès immense et dont les manuscrits sont encore très nombreux. Quand l’imprimerie permit une diffusion plus large, la «Bible des pauvres » vit son succès se renforcer à la fin du xvème siècle avec les planches gravées.

Le peintre anonyme de Saint-Maurice qui a réalisé les fresques les a certainement eu dans les mains et il a reproduit les scènes à sa façon, en les dépouillant. Les costumes des personnages plaident pour la même datation, à l’extrême fin du xvème ou , au plus tard, au début du XVIème siècle. Marguerite d’Autriche était alors la souveraine de Gourdans, et elle y venait certainement souvent depuis Chazey et Pont-d’Ain ; encouragea-t-elle un de ces peintres itinérants nombreux à cette époque? Cela est fort possible.

D’où venait cet artiste inconnu qui n’a pas signé son œuvre? Probablement d’Italie du nord. Les constructions gothiques qui évoquent la ville de Jérusalem sont proches aussi bien des «Riches heures du duc de Berry » que des artistes italiens, mais les arbres, fort curieux, évoquent maladroitement les sapins des forêts alpestres plus que l’olivier des plaines lombardes. On connait d’ailleurs le rayonnement des peintres savoyards de chaque côté des Alpes, précisément à cette époque, et jusqu’au XVIème siècle.

D’où venait cet artiste inconnu qui n’a pas signé son œuvre? Probablement d’Italie du nord. Les constructions gothiques qui évoquent la ville de Jérusalem sont proches aussi bien des «Riches heures du duc de Berry » que des artistes italiens, mais les arbres, fort curieux, évoquent maladroitement les sapins des forêts alpestres plus que l’olivier des plaines lombardes. On connait d’ailleurs le rayonnement des peintres savoyards de chaque côté des Alpes, précisément à cette époque, et jusqu’au XVIème siècle.

Ces fresques restaurées dans les années 60 constituent une suite bizarrement agencée, qui commence avec l’arrestation du Christ, à gauche dans l’ancienne nef pour se terminer par la pendaison de Judas en face .

Ces fresques restaurées dans les années 60 constituent une suite bizarrement agencée, qui commence avec l’arrestation du Christ, à gauche dans l’ancienne nef pour se terminer par la pendaison de Judas en face .

Les différentes scènes sont simplement et irrégulièrement juxtaposées, un peu à la manière d’une série de tapisseries entourées chaque fois d’un bandeau. Elles sont uniformément noires, ocres et rouges mais à partir de ces couleurs, l’artiste a su faire des oppositions qui rendent son œuvre très attachante. Certaines scènes, en particulier le dragon qui évoque les enfers d’où sortent au matin de Pâques Adam et Eve sont des morceaux d’anthologie. Malheureusement, certaines ont beaucoup souffert de l’humidité ou du malheur des temps ; d’autres ont disparu totalement quand les restaurateurs ont créé des fenêtres. Du Christ ressuscité il ne reste, dans la descente aux enfers, qu’un morceau du nimbe cruciforme et la main du Seigneur qui tire nos premiers parents de l’antre où les avait conduit la faute originelle.

L’ensemble est assez inégal : la fresque est un art difficile sur une surface fraîchement enduite, excluant les retouches ou les repentirs. Certains personnages sont raides, ont un pied tordu ; la perspective est parfois approximative. Mais d’autres, tels les soldats de la garde de Pilate évoquent la truculence de Jérôme Bosch avec une verve tout droit venue des fabliaux du Moyen Age.

Dans la partie médiane de la nef, quatre scènes restent énigmatiques. Il semble qu’il y ait eu plusieurs œuvres superposées que les décapages ont fini de brouiller. De la première version demeure un saint Michel de grande allure, masquant en partie une scène illisible dont les masques diaboliques pourraient suggérer le combat des bons et des mauvais anges. La seconde scène en descendant la nef est certainement la création du monde. Le créateur n’est pas Dieu le Père mais le Christ. Les deux scènes suivantes sont plus difficiles. Celle de gauche pourrait être la création de l’homme assis devant le Christ et celle de droite la création d’Eve ou la tentation.

La série de fresques se poursuivait jadis dans le chœur et le transept. Dans la conque de l’abside un grand Christ en gloire d’esprit roman s’inscrit dans une mandorle, portant le globe du monde, entouré des symboles des quatre évangélistes: les banderoles qu’ils tiennent portent un texte illisible. Les peintures ont totalement disparu dans l’abside et le transept gauche; celui de droite en conserve quelques traces. Dans l’absidiole on reconnaît la scène de l’Annonciation, avec le Saint-Esprit, Parole divine sortant de la bouche du Père et descendant vers la Vierge qui ouvre les mains. En face un bel ange aux grandes ailes magnifiques et une banderole portant en latin les premiers mots de la salutation que l’on retrouve dans la prière à la vierge Marie . Le décor est fait de verdure et d’étoiles rouges, Le reste est malheureusement trop fragmentaire pour qu’on puisse en risquer quelque interprétation que ce soit.

Les moines bénédictins d’Ainay ont depuis longtemps déserté leur petit prieuré rural. Ils nous ont laissé cependant le témoignage magnifique d’une foi, qui, à l’époque difficile et obscure de la féodalité, faisait naître sur les rives du Rhône les merveilles d’un art admirable de solidité et d’équilibre.

Quelle belle image évocatrice de l’Eglise, implantée au cœur des réalités humaines en leur montrant le ciel, que cette nef basse et trapue, bien enracinée dans les terres mouvantes du confluent de nos deux fleuves, accrochée à ce gros clocher carré qui se dresse comme un appel et qui semble encore devoir défier les siècles.